Auf Plattformen wie TikTok und Instagram stoßen Schüler*innen auf gezielt verbreitete Desinformationen, oft professionell produziert und zunehmend mit Hilfe von KI. Diese „Fake News“ gelangen, teils unbewusst, auch in den Unterricht und stellen Pädagog*innen vor neue Herausforderungen: Welche pädagogischen Ansätze helfen, Desinformationen im Klassenzimmer zu begegnen? Und wie lässt sich die kritische Medienkompetenz von Schüler*innen langfristig stärken? Mattes Campen, freiberuflicher politischer Bildner, gibt Impulse für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit.

„Ich finde, die EU sollte etwas im Strafrecht ändern. Es kann nicht sein, dass Ausländer in Deutschland für Vergewaltigung quasi keine Strafe oder nur Bewährung bekommen, während Deutsche ganz normal bestraft werden.“ Diese Aussage stammt aus einem dreistündigen Schulworkshop an einer Berufsschule zum Thema „Wohin steuert EU*ropa?“, den ich selbst leitete. Die Schüler*innen sollten Forderungen an die EU formulieren. Ich rechnete mit Themen wie Wirtschaft, Reisen oder Migration. Als die Schülerin diese Forderung äußerte, war ich perplex: Ich wusste, dass der Inhalt der Aussage nicht den Fakten entspricht, ein rechtes Narrativ darstellt und das Thema nicht in den Kompetenzbereich der EU fällt. Ich konnte der hinter der Aussage stehenden Behauptung also direkt widersprechen.

Aber es zeigt sich ein Dilemma: Wie widerspreche ich einer Äußerung, ohne die Schülerin bloßzustellen oder eine Abwehrreaktion zu befördern – gerade bei einem Thema wie Migration, über das immer wieder und insbesondere im Vorfeld von Wahlen stark und aufgeheizt diskutiert wird? Und was kann und sollte Schule leisten, um Schüler*innen besser auf die Rezeption von Nachrichten in sozialen Medien vorzubereiten?

Ich möchte in diesem Artikel zwei Perspektiven auf den pädagogischen Umgang mit Desinformation[1] darlegen und mögliche Herangehensweisen aus der Bildungspraxis aufzeigen. Desinformation tritt in allen Schulformen und Altersgruppen auf, wenngleich die vermehrte Social-Media-Nutzung der Schüler*innen dazu führt, dass es in der Sekundarstufe verstärkt Thema ist. Der Artikel richtet sich daher an Lehrkräfte aller Schulformen sowie an pädagogische Fachkräfte in der außerschulischen Bildungsarbeit.

Was kann ich tun, wenn meine Schüler*innen Desinformation in den Unterricht einbringen (bewusst oder unbewusst)?

Schüler*innen begegnen auf TikTok, Instagram und Co. täglich einer Flut an Inhalten. Neben Fakten und Meinungen tauchen dort auch zahlreiche Desinformationen auf, die von unterschiedlichen Akteur*innen mit jeweils unterschiedlichen politischen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Zielen gestreut werden. Ihre Verbreitung erfolgt zunehmend professionell – insbesondere unter Einsatz von KI. Entsprechend verwundert es nicht, dass diese Desinformationen von Schüler*innen in die Schule getragen und dort weiterverbreitet werden. Doch wie können Pädagog*innen reagieren, wenn Desinformation in den Unterricht eingebracht wird?

Für die Auseinandersetzung gibt es unterschiedliche Optionen und hängt von der Situation, der Art und „Schwere“ der Desinformation sowie von der Atmosphäre im Klassenzimmer ab. Ignorieren ist derweil keine Option, da Bildung den Lernenden Orientierung geben sollte, auch in diesem Feld, wo sie meist auf sich allein gestellt sind (insbesondere, weil große Konzerne, wie X und Meta kein unabhängiges Fact-Checking mehr durchführen).

Der erste Schritt sollte immer sein: Ruhe bewahren und offene Fragen stellen. Anstelle einer konfrontativen Reaktion eignen sich Nachfragen, wie „Wo hast du das gelesen?“ oder „Warum könnte jemand so eine Geschichte erzählen?“ Wenn es der Rahmen erlaubt, kann in einem zweiten Schritt gemeinsam Fact-Checking betrieben werden. Möglicherweise finden die Schüler*innen noch den Post und können im Unterricht überprüfen, wer hinter der Information steckt und ob andere Medien die Aussage stützen oder widerlegen. Dieser Rahmen eignet sich auch, um wissenschaftliche und journalistische Prinzipien im Umgang mit Informationen und Quellen zu vermitteln.

Mit welchen konkreten Strategien des Fact-Checking können Lehrkräfte Desinformation im Unterricht begegnen?

Das Argumentationsdreieck

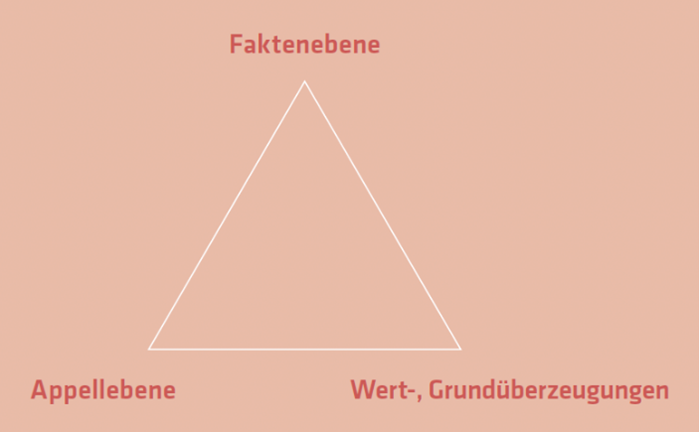

Zur Auseinandersetzung mit den Motiven, die hinter der Verbreitung von Desinformationen stehen, eignet sich ein Argumentationsdreieck von Rico Behrens et al. (2021, 300f.). Die Autor*innen schlagen es für den Umgang mit menschenfeindlichen Aussagen vor, es eignet sich jedoch ebenso für Desinformation, zumal diese oft ebenfalls menschenfeindliche Inhalte transportiert.

Screenshot von Grafik Argumentationsdreieck von Rico Behrens et al. 2021: 300

Am Beispiel des Eingangszitates ließen sich die Motive, die hinter der Aussage stehen, wie folgt aufgliedern:

Faktenebene:

- Falschaussage: Ausländer erfahren in Deutschland ein niedrigeres Strafmaß bei Vergewaltigungen als Deutsche.

- Faktencheck: Im Artikel 3 des Grundgesetzes ist festgelegt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Darüber hinaus gibt es keine Belege für die Ungleichbehandlung.

Wert- und Grundüberzeugungen:

- Ungleichwertigkeit: Straffällige Ausländer müssen genauso hart bestraft werden wie Deutsche.

Appellebene:

- Mögliche Lesart: „Ausländer kommen nach Deutschland, begehen Straftaten und der Staat tut nichts. Das muss sich ändern.“

Die Differenzierung in der Analyse ermöglicht es, die Aussage zunächst ganzheitlich zu erfassen und dann bewusst zu reagieren. Auf der Faktenebene lässt sich eine sachliche Richtigstellung, etwa durch Verweis auf rechtliche Grundlagen oder empirische Daten, vornehmen. Auf der Werteebene können die menschenfeindlichen oder diskriminierenden Grundüberzeugungen in pädagogischen Kontexten kritisch aufgearbeitet werden und Lehrkräfte können klare Haltung zeigen, weshalb sie diesen keinen Raum geben. Durch das Offenlegen der beabsichtigten emotionalen Wirkungen oder Handlungsimpulse (Appellebene) lässt sich schließlich verdeutlichen, wie Desinformation auch politische oder gesellschaftliche Wirkungen anstrebt. Die Dreiteilung ermöglicht somit eine mehrschichtige Analyse, aus der heraus eine angemessene und umfassende Reaktion formuliert werden kann. Je nach Zielgruppe und Situation reicht es manchmal, nur eine oder zwei der Ebenen in der Auseinandersetzung zu betrachten.

Das Debunking-Sandwich

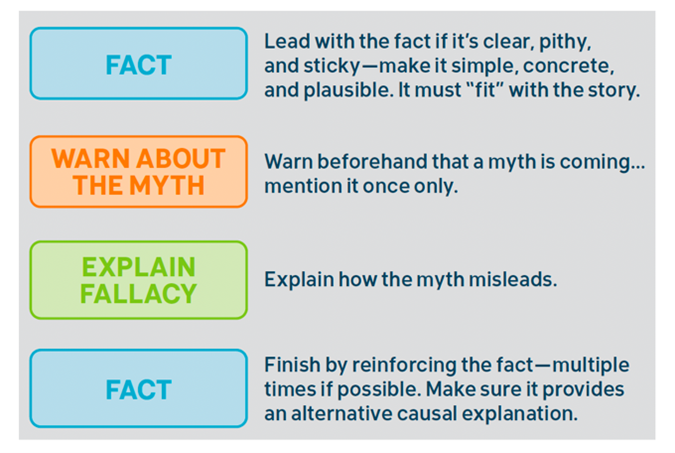

Eine weitere Herangehensweise für die Auseinandersetzung mit Desinformation im Unterricht ist das sogenannte Debunking-Sandwich von Lewandowsky et al. (2020):

Screenshot von Grafik Debunking-Sandwich von Lewandowsky et al. 2020: 12

Die Analyse, die der Entwicklung des Debunking-Sandwich vorangegangen ist, lautet: „Misinformation is sticky – even when it seems to have been corrected“ (Lewandowsky et al. 2020, 6). Gemeint ist damit, dass Falschinformationen im Gedächtnis haften bleiben – selbst dann, wenn sie bereits korrigiert wurden. Da Desinformation so sticky („klebrig“) ist, ist es den Autor*innen zufolge unwahrscheinlich, dass eine einfache Richtigstellung bei den Rezipient*innen hängenbliebe. Sie empfehlen: Erst die korrekte Information nennen, dann den Mythos mit einer Warnung einführen, ihn widerlegen und abschließend die korrekte Information wiederholen.

Zwischenfazit: Desinformation im Unterricht ist eine reale Herausforderung, der Lehrkräfte nicht ausweichen können. Sie kann in jedem Fach und in jeder Phase des Unterrichts auftauchen und sollte nicht ohne Reaktion bleiben. Mit Ruhe, offenen Fragen und gemeinsamem Faktencheck lässt sich nicht nur Desinformation aufdecken, sondern produktiv nutzen – etwa um wissenschaftliche und journalistische Standards zu vermitteln und Faktencheck-Routinen im Unterricht vorzuleben. Das Argumentationsdreieck sowie das Debunking-Sandwich können als Strategien zur Auseinandersetzung mit Desinformation im Unterricht herangezogen werden.

Wichtig ist dabei, dass auch Pädagog*innen nicht jede Desinformation erkennen oder diese ad hoc richtigstellen können. Wer offen mit solchen Unsicherheiten umgeht, nimmt eine authentische Vorbildrolle ein und macht deutlich, dass auch Faktenchecks zum eigenen pädagogischen Handeln gehören. Eine kurze Recherche auf gängigen Faktencheck-Portalen wie dem Faktenfinder der Tagesschau, Correctiv oder Mimikama kann im Unterricht schnelle Abhilfe schaffen.

Nachhaltiger als die Korrektur von Desinformation im Unterricht ist der Aufbau kritischer Medienkompetenz bei den Lernenden. Sie wird durch die oben genannten Strategien gefördert – es gibt jedoch zahlreiche weitere Methoden, um die es im zweiten Teil gehen soll.

Wie lässt sich im Unterricht kritische Medienkompetenz fördern, damit Schüler*innen Desinformation erkennen und reflektiert mit ihr umgehen können?

In der digitalisierten Welt, in der Informationen jederzeit und überall verfügbar sind und jede*r im Netz eigene Inhalte verbreiten kann, stehen Bürger*innen vor neuen Herausforderungen: Die klassische Rolle von Gatekeepern – also Journalist*innen oder Redaktionen, die Informationen filtern und einordnen – ist weitgehend verloren gegangen. Stattdessen prasseln Nachrichten und Meinungen ungefiltert auf uns ein, häufig verstärkt durch Algorithmen, die Inhalte gezielt auswählen und so Filterblasen und Polarisierung fördern. Weitere herausfordernde Phänomene des digitalen Raums sind unter anderem Hate Speech, (fehlender) Datenschutz oder Cybermobbing. Zur Orientierung in der komplexen Medienlandschaft braucht es mehr als technisches Know-how: Kritische Medienkompetenz ist gefragt. Sie umfasst Orientierungsfähigkeit in der veränderten Informationsumgebung, neue „Recherche-, Selektions-, Einordnungs- und Verifikationsfähigkeiten“ sowie Handlungsfähigkeit im digitalen Raum. Hinzu kommt eine netzpolitische Kompetenz, um Möglichkeiten der Regulierung bewerten zu können (Oberle 2022, 120-124).

Medienbildung als Aufgabe aller Fächer

Damit Jugendliche sich souverän, reflektiert und handlungsfähig in digitalen Umgebungen bewegen können, sollten alle Fächer im Unterricht zur Ausbildung kritischer Medienkompetenz beitragen. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) bekräftigt in ihrer Stellungnahme zur Demokratiebildung als Auftrag der Schule, dass Medienbildung ein unverzichtbarer Bestandteil der Demokratiebildung ist und als fächerübergreifendes Prinzip in allen Fächern verankert werden sollte (SWK 2024, 49-51).

Die unterschiedlichen Fächer bieten dafür vielfältige Möglichkeiten: In den MINT-Fächern können zum Beispiel Fähigkeiten in der Datenanalyse und im wissenschaftlichen Arbeiten gefördert sowie ein Verständnis für algorithmische Prozesse vermittelt werden. Im Fremdsprachenunterricht kann anhand von authentischen digitalen Materialien (beispielsweise Zeitungsartikel, Videos oder Social-Media-Beiträge) zum Aufbau medienbezogener Kompetenzen beigetragen und die Verbreitung von Desinformation kann thematisiert werden. Im Ethikunterricht kann über Fragen der Verantwortung reflektiert werden und darüber, ob und wie Fact-Checking Meinungsfreiheit einschränken könnte. Außerdem könnte eine Charta für verantwortungsvollen Journalismus entwickelt werden. Der Deutschunterricht eignet sich zur Analyse sprachlicher Merkmale in Desinformationsbeiträgen. Die Liste ließe sich weiterführen.

Der Politikunterricht hat die besondere Aufgabe, die politische Dimension zu beleuchten und zur Auseinandersetzung mit der Wirkung von Desinformation auf die demokratische Gesellschaft anzuregen und Debatten über Regulierungsfragen – zum Beispiel staatliche Regelungen für verpflichtendes Fact-Checking – anzustoßen.

Online finden sich diverse Unterrichtsvorschläge für die unterschiedlichen Fächern, zum Beispiel bei klicksafe, beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg oder bei der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung.

Digitale Tools und Serious Games

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl digitaler Tools zum Thema: Digitale Selbsttests, wie der SWR-Fakefinder, der Newstest oder das WDR-Deep Fake-Quiz laden Schüler*innen dazu ein, ihre Fähigkeiten im Erkennen von Desinformation zu testen. Es gibt außerdem sogenannte Serious Games – digitale oder analoge Spiele, die nicht primär der Unterhaltung, sondern dem Lernen dienen.

Im Spiel Fake it to Make it werden die Spieler*innen für den Umgang mit reißerischen Nachrichten sensibilisiert, erhalten Einblicke in die Mechanismen von Echokammern, und es werden monetäre Anreize bei der Verbreitung von Desinformation beleuchtet. Mit Harmony Square lassen sich Taktiken und Manipulationstechniken aufdecken, und das Spiel zeigt, wie durch die Verbreitung von Desinformation Anhängerschaften gewonnen oder gesellschaftliche Spannungen für politische Zwecke erzeugt werden. In eine ähnliche Richtung geht das Bad News Game. Beide Spiele gibt es in diversen Sprachen und können auch für den Fremdsprachenunterricht genutzt werden.

Serious Games sind bei Schüler*innen beliebt und stärken laut Studien die Resilienz gegenüber Desinformation (Roozenbeek, van der Linden 2018; Axelsson et al. 2024). Außerdem können die Teilnehmenden die im Spiel gewonnenen Kenntnisse über Manipulationstechniken auf weitere Manipulationstechniken übertragen (Roozenbeek et al. 2022). Wichtig ist beim Einsatz dieser Spiele die sogenannte Debriefing-Phase, in der die Spielerfahrung ausgewertet wird und der Transfer von der Spielwelt in die Realität erfolgt.

Fazit

Desinformation ist längst im Klassenzimmer angekommen und stellt Lehrkräfte vor vielfältige Herausforderungen. Entscheidend ist, die kritische Medienkompetenz systematisch im Unterricht aller Fächer zu fördern. Nur so können Schüler*innen befähigt werden, sich sicher, reflektiert und verantwortungsvoll in einer digitalen Medienwelt zu bewegen.

Zum Schluss noch ein unbeliebter Appell: Die Informationsumgebungen von Schüler*innen und Lehrkräften sind sehr unterschiedlich. Klassische Medien wie Spiegel, ZEIT oder FAZ treffen auf Newscontent von Influencer*innen aus aller Welt (natürlich etwas überspitzt formuliert). Um auf die Bedürfnisse der Schüler*innen einzugehen und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich die Herausforderungen im Umgang mit Nachrichten für Schüler*innen gestalten, lohnt es sich, wenn Lehrkräfte sich auf Plattformen wie TikTok, Instagram und Co. bewegen – es müssen natürlich nicht gleich die täglichen 95 Minuten sein, die Jugendliche dort verbringen.

Fußnoten

[1] Ich verwende bewusst den Begriff der Desinformation (teilweise auch Fehlinformation) anstelle von „Fake News“, da letzterer Begriff häufig synonym zum deutschen Begriff „Lügenpresse“ verwendet wird und der pauschalen Delegitimation kritischer Berichterstattung dient. Weitere Informationen zu den Begriffen Desinformation und Fehlinformation finden sich in Turčilo, Obrenović 2020, 10.

Literatur

Axelsson, Carl-Anton Werner; Nygren, Thomas; Roozenbeek, Jon; van der Linden, Sander. 2024. Bad News in the civics classroom: How serious gameplay fosters teenagers‘ ability to discern misinformation techniques. Journal of Research on Technology in Education. https://doi.org/10.1080/15391523.2024.2338451.

Behrens, Rico; Besand, Anja; Breuer, Stefan. 2021. Politische Bildung in reaktionären Zeiten. Plädoyer für eine standhafte Schule. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag.

Deutscher Präventionstag. 2024. Kinder und Jugendliche verbringen täglich gut zwei Stunden am Smartphone. https://www.praeventionstag.de/nano.cms/news/details/9257#:~:text=Entsprechend%20fällt%20die%20Nutzungsdauer%20aus,auf%20Instagram%2C%20Snapchat%20und%20Co. Hannover: Deutscher Präventionstag.

Lewandowsky, Stephan; Cook, John; Ecker, Ullrich; Albarracín, Dolores; Kendeou, Panayiota; Newman, Eryn J.; Pennycook, Gordon; Porter, Ethan; Rand, David G.; Rapp, David N.; Reifler, Jason; Roozenbeeck, Jon; Schmid, Philipp; Seifert, Colleen M.; Sinatra, Gale M.; Swire-Thompson, Briony; van der Linden, Sander; Wood, Thomas J.; Zaragoza, Maria S. 2020. The Debunking Handbook 2020. https://digitalcommons.unl.edu/scholcom/245/?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Fscholcom%2F245&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

Mau, Steffen; Lux, Thomas; Westheuser, Linus. 2024. Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Oberle, Monika. 2022. Medienkompetenz als Herausforderung für Demokratie und politische Bildung. In: Marci-Boehncke, Gudrun; Rath, Matthias; Delere, Malte; Höfer, Hanna. 2022. Medien – Demokratie – Bildung. Normative Vermittlungsprozesse und Diversität in mediatisierten Gesellschaften. Wiesbaden: Springer VS.

Roozenbeek, Jon; van der Linden, Sander. 2018. The fake news game: actively inoculating against the risk of misinformation. Journal of Risk Research. https://doi.org/10.1080/13669877.2018.1443491.

Roozenbeek, Jon; Traberg, Cecilie S.; van der Linden, Sander. 2022. Technique-based inoculation against real-world misinformation. Royal Society Open Science. https://doi.org/10.1098/rsos.211719.

SWK. 2024. Demokratiebildung als Auftrag der Schule – Bedeutung des historischen und politischen Fachunterrichts sowie Aufgabe aller Fächer und der Schulentwicklung. Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. http://dx.doi.org/10.25656/01:30061. Bonn: SWK.

Turčilo, Lejla.; Obrenović, Mladen. 2020. Fehlinformationen, Desinformationen, Malinformationen: Ursachen, Entwicklungen und ihr Einfluss auf die Demokratie. https://www.boell.de/de/2020/08/25/fehlinformationen-desinformationen-malinformationen. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung.

© Bildnachweis: KI-generiertes Bild mit Midjourney