Wie äußern sich religiös begründete Konflikte im Schulalltag – und welche Bedarfe ergeben sich daraus für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen? Eine bundesweite Befragung des Forschungsverbunds Deradikalisierung zeigt: Pädagogische Fachkräfte wünschen sich vor allem praxisnahe Orientierung und mehr strukturelle Unterstützung.

Die Schule ist neben Familie und Peergroup eine zentrale Instanz der Erziehung, Bildung und Sozialisation in der Lebensphase von Kindheit und Jugend. Hier treffen junge Menschen mit vielfältigen kulturellen, religiösen und sozialen Prägungen aufeinander. Daraus ergeben sich wertvolle Chancen für interkulturellen Dialog und gegenseitiges Verständnis – zugleich aber auch Spannungsfelder. Pädagogische Fachkräfte berichten zunehmend von religiös aufgeladenen Konflikten, provokativen Glaubensbekundungen und vereinzelt sogar von islamistisch geprägten Haltungen. Öffentlichkeitswirksame Vorfälle, wie etwa die Debatten um sogenannte „Scharia-Polizeien“ an Schulen, machen deutlich: Pädagogische Akteur*innen stehen unter Druck. Sie sollen ein inklusives Schulklima gestalten, das Vielfalt wertschätzt, und gleichzeitig Radikalisierungstendenzen frühzeitig erkennen, ohne zu stigmatisieren. Dies erfordert nicht nur pädagogisches Feingefühl, sondern auch klare fachliche Orientierung und institutionelle Unterstützung.

Vor diesem Hintergrund haben wir im Rahmen des BMBF-geförderten Forschungsprojekts Distanz eine bundesweite Studie[1] durchgeführt, um besser zu verstehen, wie pädagogische Fachkräfte religiös begründete Spannungen im Schulalltag erleben und damit umgehen. Die Studie nimmt religiös begründete Konflikte im schulischen Kontext insgesamt in den Blick. Dabei wurde bewusst offen nach unterschiedlichen Erfahrungen gefragt – von interreligiösen Spannungen über Konflikte um religiöse Praktiken bis hin zu islamistisch geprägten Haltungen. Die Ergebnisse zeigen deutlich: Religiös motivierte Konflikte und islamistische Einstellungen stellen aus Sicht vieler Fachkräfte eine reale und zum Teil zunehmende Herausforderung im schulischen Alltag dar. Zugleich wird ein ausgeprägter Wunsch nach mehr Unterstützung, fachlicher Orientierung und passgenauer Qualifizierung deutlich. Der Bedarf an praxisnaher Fortbildung und an klaren pädagogischen Handlungsoptionen im Umgang mit religiöser Vielfalt ist hoch. Zudem wird die Bedeutung von Schulen nicht nur als Orte der Wissensvermittlung deutlich. Sie sind auch zentrale Akteure in der Demokratiebildung und Radikalisierungsprävention, vorausgesetzt, sie werden pädagogisch gestärkt und strukturell unterstützt.

Zentrale Ergebnisse der Studie

Die Studie basiert auf einer im Frühjahr 2023 durchgeführten bundesweiten Online-Befragung, an der 694 pädagogische Fachkräfte – darunter Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen – teilnahmen. Der Fragebogen umfasste sowohl geschlossene als auch (teil)offene Fragen und konzentrierte sich (a) auf die Wahrnehmung religiöser Vielfalt, (b) konkrete Konfliktfelder im Schulalltag sowie (c) Erfahrungen mit islamistischen Einstellungen. Diese quantitative Erhebung wurde durch qualitative Interviews ergänzt, die Einblicke in beteiligte Akteur*innen, Konfliktverläufe, Hintergründe und schulische Umgangsweisen mit religiös konnotierten Spannungen ermöglicht. Dazu wurden schulartübergreifend Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen aus allen Bundesländern interviewt. Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf beide Erhebungen.

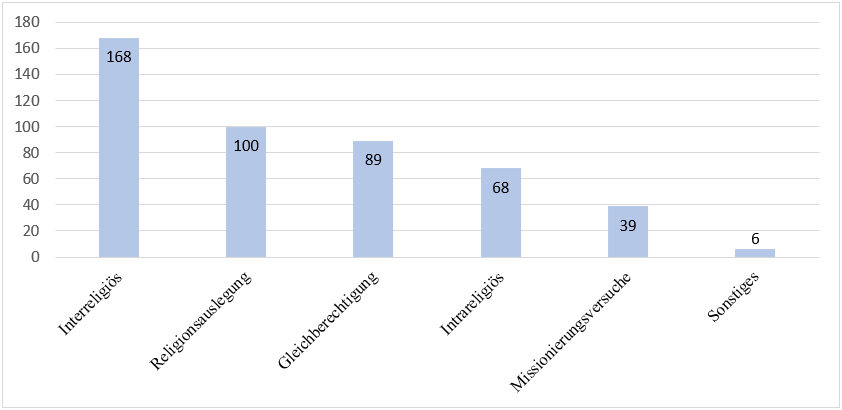

Die Studie zeigt zunächst, dass ein Großteil der pädagogischen Fachkräfte die Schülerschaft ihrer Schule als religiös vielfältig wahrnimmt (ca. 80 %) und sich im Umgang mit religiöser Diversität grundsätzlich sicher fühlt (über 70 %). Gleichzeitig machen die Ergebnisse deutlich, dass religiöse Vielfalt nicht selten mit Spannungen einhergeht: Etwa ein Drittel der Fachkräfte berichtet von religiös begründeten Konflikten zwischen Schüler*innen. Besonders häufig treten dabei interreligiöse Spannungen auf, etwa zwischen Angehörigen verschiedener Glaubensrichtungen. Weitere zentrale Konfliktlinien betreffen unterschiedliche Auslegungen religiöser Vorschriften, beispielsweise im Hinblick auf das Fasten im Ramadan, Speisevorschriften oder das Einhalten von Gebetszeiten. Auch religiös motivierte Missionierungsversuche sowie Auseinandersetzungen um die Gleichwertigkeit und Anerkennung anderer Religionen werden als problematisch benannt.

Die in Grafik 1 dargestellten Themenbereiche gehen auf eine Vorstudie zurück, die 2023 an Kölner Schulen durchgeführt wurde. In dieser explorativen Erhebung wurden Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen mit offenen Fragen zu religiös begründeten Konflikten im Schulalltag befragt. Die dort geschilderten Erfahrungen wurden inhaltlich ausgewertet und dienten als Grundlage für die Entwicklung der Items im Fragebogen der bundesweiten Studie. Auf diese Weise konnten zentrale Konfliktfelder – etwa interreligiöse Spannungen, unterschiedliche Auslegungen religiöser Praktiken oder Missionierungsversuche – erfasst werden. Die in der vorliegenden Untersuchung berichteten Themen spiegeln also die Verdichtungen und die daraus abgeleiteten Kategorien wider, die bereits in der Vorstudie identifiziert worden waren.

Grafik 1: Themen religiös begründeter Konflikte (Mehrfachnennungen, Anzahl der Befragten = 694)

Etwa 36 Prozent der Befragten geben an, im Schulalltag mit religiösen Praktiken von Schüler*innen konfrontiert zu sein, die sie als herausfordernd erleben. Dabei handelt es sich häufig um Situationen, in denen schulische Anforderungen mit individuellen Glaubenspraktiken in Spannung geraten. Genannt werden unter anderem religiös begründete Abwesenheiten vom Unterricht – etwa an islamischen Feiertagen –, die Nichtteilnahme an Klassenfahrten oder am Schwimmunterricht aus religiösen Gründen, Auswirkungen des Fastens im Ramadan auf Konzentrationsfähigkeit und Leistungsvermögen, Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Gebetszeiten und der Nutzung von Gebetsräumen sowie Fragen zur Kleidung, beispielsweise das Tragen von Kopftüchern.

Die Ergebnisse der qualitativen Interviews bestätigen und vertiefen diese Befunde. Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen schildern insbesondere drei zentrale Konfliktkonstellationen:

- Konflikte zwischen den Schüler*innen, etwa zwischen Schüler*innen unterschiedlicher religiöser Überzeugungen oder innerhalb einer Religion in Bezug auf die Frage, wie die Religion praktiziert werden sollte. Häufig kam es in diesem Kontext zu einem „religiös begründeten Mobbing“, etwa gegen Schüler*innen, die als zu wenig praktizierend angesehen werden oder homosexuell oder jüdisch sind

- Konflikte zwischen Schüler*innen, Lehrkräften und Schulleitungen bzw. aufgrund von strukturellen Bedingungen der Schule, etwa in Bezug auf religiös bedingte Bekleidung im Rahmen des Sport- oder Schwimmunterrichts, bestimmte religiös begründete Essenwünsche oder die Forderung nach Gebetsmöglichkeiten

- Konflikte zwischen Lehrkräften und Eltern, etwa wenn Eltern den Lebensstil ihrer Kinder oder deren religiöse Ansichten aufgrund ihrer eigenen religiösen Vorstellungen nicht akzeptieren und Lehrkräfte hierbei von den Kindern und Jugendlichen als Vermittler*innen angefragt werden, oder aber wenn das Elternhaus mit dem schulischen Umgang im Kontext religiöser Fragen nicht einverstanden ist

Schilderungen aus den qualitativen Interviews verweisen zudem auf Spannungen im Umgang mit religiös konnotierten Themen wie Homosexualität, Geschlechterrollen oder dem Tragen religiöser Symbole. Mehrere Lehrkräfte berichten von Situationen, in denen einzelne Schüler*innen offen Feindseligkeit gegenüber anderen Religionen oder gegenüber LGBTQ+-Personen äußerten. Solche Äußerungen reichen von abwertenden Kommentaren bis hin zu der Ablehnung, gemeinsam mit andersgläubigen Mitschüler*innen zu arbeiten.

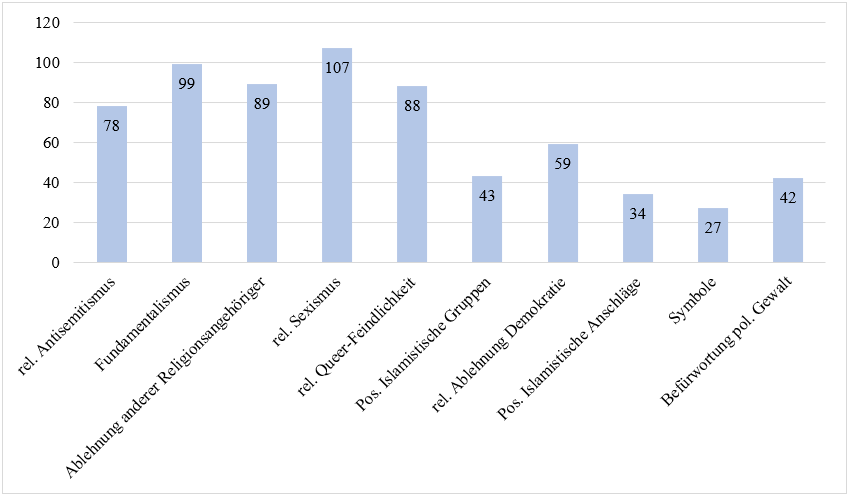

Etwa ein Fünftel der Befragten berichtet, in ihrer Schule islamistische Einstellungen beobachtet oder entsprechende Äußerungen von Schüler*innen wahrgenommen zu haben – etwa in Form der Ablehnung demokratischer Prinzipien, die positive Bezugnahme auf islamistische Gruppierungen, in Form von Verherrlichung von Gewalt im Namen des Glaubens oder der Abwertung Andersgläubiger.

Noch häufiger werden Phänomene wie religiös begründeter Sexismus und Homophobie, fundamentalistische Weltanschauungen, die Ablehnung religiöser Vielfalt sowie antisemitische Haltungen mit religiösem Bezug als Ausdruck islamistischer Einstellungen eingeordnet.

Grafik 2: Themen der „islamistischen Einstellungen/Aussagen“ (Mehrfachnennungen, Anzahl der Befragten = 694)

Wie sind pädagogische Fachkräfte auf diese Herausforderungen vorbereitet?

In einem weiteren Schritt wurden im Rahmen einer qualitativen Teilstudie Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte interviewt, die nach eigener Einschätzung bereits Erfahrungen mit religiös bedingten Konflikten oder islamistischen Radikalisierungstendenzen im Schulalltag gemacht hatten. Der Zugang zu den Teilnehmenden erfolgte über Beratungsstellen sowie durch direkte Kontaktaufnahme mit Schulen in Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Zwischen Oktober 2023 und Januar 2024 wurden insgesamt 30 Fachkräfte befragt – darunter 23 Lehrkräfte und sieben Schulsozialarbeiter*innen. Die Teilnehmenden stammen aus allen gängigen Schulformen (Grund- und Förderschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien, berufsbildenden Schulen) und repräsentieren ein breites Spektrum an Fächern, Berufserfahrungen und Altersgruppen (27 bis 64 Jahre).

Beide Studien machen deutlich, dass diese Wahrnehmungen häufig mit einer hohen Verunsicherung einhergehen: Pädagogische Fachkräfte fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet, um angemessen auf solche Äußerungen zu reagieren, und sind unsicher, wo genau die Grenze zwischen religiöser Positionierung und Radikalisierungsanzeichen verläuft. Die qualitativen Interviews zeigen zudem, dass Probleme und Herausforderungen im schulischen Alltag seitens des Personals teilweise dramatisiert, in anderen Fällen aber auch ignoriert oder bagatellisiert werden. Deutlich werden außerdem Formen des Othering, die das Verhältnis zwischen Schüler*innen und Lehrkräften belasten und das Konfliktpotenzial verstärken können.

Insgesamt benennen die befragten Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen – sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen Erhebung – einen hohen Bedarf an Beratung sowie an Aus-, Fort- und Weiterbildungen im Umgang mit religiös begründeten Konflikten, Herausforderungen und Radikalisierungstendenzen im schulischen Alltag. In der quantitativen Befragung betont mehr als die Hälfte der Teilnehmenden die Notwendigkeit entsprechender Qualifizierungsangebote, sowohl im Hinblick auf den Umgang mit religiöser Heterogenität im Allgemeinen als auch mit islamistischer Radikalisierung im Besonderen.

Fazit

Sowohl die qualitative als auch quantitative Erhebung verdeutlicht, dass religiös begründete Konflikte im schulischen Alltag eine relevante und zunehmend komplexe Realität darstellen. Pädagogische Fachkräfte berichten von einem breiten Spektrum konflikthafter Situationen – von diskriminierenden Äußerungen bis hin zu islamistisch motivierten Anfeindungen – und fühlen sich damit häufig alleingelassen. Zwar zeigen viele Fachkräfte ein hohes Maß an persönlichem Engagement und Reflexionsbereitschaft. Doch es mangelt an institutioneller Rückendeckung, in einigen Fällen an klaren Handlungsleitlinien und zeitlichen Ressourcen.

Die Ergebnisse machen zudem deutlich, dass der Umgang mit religiöser Vielfalt von Fachkräften vielfach als herausfordernd erlebt wird. Auffällig ist dabei eine Tendenz, unterschiedliche Verhaltensweisen und Aktivitäten von Schüler*innen – oftmals mit religiösem Bezug – vorschnell als Anzeichen islamistischer Radikalisierung zu deuten. Damit richtet sich die Aufmerksamkeit der Befragten – trotz der offenen Fragestellung – besonders häufig auf muslimische Schüler*innen, während Wahrnehmungen von Konflikten, die andere Glaubensgemeinschaften betreffen, deutlich seltener genannt werden. Die Gefahr vorschneller Stigmatisierung, etwa wenn provokantes Verhalten schnell als Radikalisierung gedeutet wird, unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen Differenzierungskompetenz. Fachkräfte brauchen eine fundierte pädagogische Haltung, die zwischen jugendtypischen Provokationen, religiöser Praxis und tatsächlicher Radikalisierung klar zu unterscheiden vermag.

Beide Studien betonen daher: Schulen müssen als Orte demokratischer Bildung und konstruktiven Umgangs mit religiöser Pluralität systematisch gestärkt werden. Neben einer stärkeren Kooperation mit externen Beratungsstellen bedarf es vor allem langfristig verankerter, differenzsensibler und interdisziplinär angelegter Fortbildungsformate.

Solche Schulungsangebote sind unerlässlich, um interreligiöse Verständigung zu fördern und Fachkräfte bei der Beurteilung zu unterstützen, was legitime religiöse Ausübung ist und was auf radikalisierte oder gar extremistische Einstellungen schließen lässt. Auch muss vermittelt werden, wie Betroffenen etwa von religiös bedingtem Mobbing geholfen werden kann. Zudem müssen konkrete Hilfen weitergegeben werden, etwa Adressen von Beratungsstellen, Möglichkeiten der Prävention sowie entsprechende Projekte und Materialien. Dies sollte bereits in der universitären Ausbildung von Lehrkräften und Sozialarbeiter*innen erfolgen. Nur so kann es gelingen, Diversität anzuerkennen und zu fördern, Konflikte produktiv zu bearbeiten, Radikalisierung präventiv entgegenzuwirken und Schulen als inklusive Lernorte zu gestalten.

Fußnoten

[1] Weitere Informationen zum Projekt Distanz finden Sie unter: https://www.forschungsverbund-deradikalisierung.de/

Weiterführende Literatur

Bösing, Eike; von Lautz, Yannick; Stein, Margit (2023). Herausforderungen und Bedarfe im Umgang mit religiöser Vielfalt und religiös begründeten Konflikten im Schulalltag. In: Inklusive Schule im Sozialraum. Entwicklungsprozesse durch Kooperation und Interprofessionalität in herausfordernder Lage, Herausgegeben von Saskia Schupper, Nico Leonhardt, und Robert Kruschel, 199-216. Wiesbaden: Springer VS.

Kart, Mehmet; Bösing, Eike; von Lautz, Yannick; Stein, Margit (2025). Religiös begründete Konflikte in der Schule – Chancen und Herausforderungen der Prävention und Demokratieförderung. In: Staats, M., Wassermann, D., Friele, B., Kart, M., Knothe, H., Rieger, J., Schomers, B. & Sen, K. (Hrsg.). Soziale Arbeit zwischen Krise und Kritik. Weinheim: Beltz Juventa, S. 227-246.

Stein, Margit; Bösing, Eike; Kart, Mehmet; von Lautz, Yannick; Ovelgönne, Amelie; Zimmer, Veronika (2024). Religiös begründete Konflikte und Radikalisierung in der Schule – eine qualitative Befragung von Lehrkräften. ZepRa – Zeitschrift für praxisorientierte Deradikalisierungsforschung, 3 (1), 83-120. https://zepra-journal.de/index.php/zepra/article/view/34/27.

Stein, Margit; Schramm, Alexandra; Zimmer, Veronika (2025). Demokratiebildung als Querschnittsaufgabe des Lehramtsstudiums – Ergebnisse einer deutschlandweiten Befragung Studierender zu Demokratiebildung als Studieninhalt. In: Busch, M., Dittgen, M., Frerick., L. & Weyand, B. (Hrsg.). Demokratiebildung als Querschnittsaufgabe der Lehrer:innenbildung. Schwalbach: Wochenschau Verlag, im Druck.

Stein, Margit; Zimmer, Veronika (2025). Aus-, Fort- und Weiterbildungsbedarfe im Kontext religiöser Konflikte und Radikalisierungen in Schulen. In: Busch, M., Dittgen, M., Frerick., L. & Weyand, B. (Hrsg.). Demokratiebildung als Querschnittsaufgabe der Lehrer:innenbildung. Schwalbach: Wochenschau Verlag, im Druck.

Stein, M, Brakenhoff, Tim; von Lautz, Yannick; Kart, Mehmet (2026). Zusammenarbeit zwischen Schulen und Fachberatungsstellen bei religiös bedingten Konflikten und Radikalisierungen im Schulkontext – Eine Interviewstudie mit Fachberatungsstellen. RadiX – Zeitschrift für Radikalisierungsforschung und Prävention, 3, under review.

von Lautz, Yannick; Bösing, Eike; Mehmet Kart. (2023). Schnittstellen zwischen Schule und außerschulischen Akteur*innen in der Prävention islamistischer Radikalisierung. In: Inklusive Schule im Sozialraum. Entwicklungsprozesse durch Kooperation und Interprofessionalität in herausfordernder Lage, herausgegeben von Saskia Schuppener, Nico Leonhardt, und Robert Kruschel, 183-197. Wiesbaden: Springer VS.

von Lautz, Yannick; Eike Bösing; Margit Stein; Mehmet Kart (2022). Die Bedeutung der Schule für die Prävention von islamistischer Radikalisierung und Deradikalisierung. https://www.bpb.de/themen/infodienst/515495/die-bedeutung-der-schule-fuer-die-praevention-von-islamistischer-radikalisierung-und-deradikalisierung/. [Abgerufen am 11.09.2025]

Aktuelle Informationen finden sich auch immer auf der Homepage des Forschungsverbundes Deradikalisierung unter: https://www.forschungsverbund-deradikalisierung.de/

© Bildnachweis: KI-generiertes Bild mit Midjourney